L’augmentation des prix auxquels les Canadiens font face est au centre de l’actualité ces derniers temps. Du secteur de l’immobilier à celui de la construction d’infrastructures ou du transport, les hausses sont considérables. Plus ces hausses prennent de la place dans le débat public, plus on se rend compte que l’inflation est un concept qui n’est pas clairement défini et dont les origines le sont encore moins. C’est pourtant très important car elle est directement liée à notre niveau de vie.

Si nous voulons comprendre ce qu’est l’inflation, nous devons la distinguer des autres facteurs qui peuvent affecter les prix, comme l’offre et la demande. Pour donner exemple récent, le prix des billets pour un concert de Taylor Swift peut augmenter drastiquement entre leur mise en vente et le soir du concert. La quantité limitée de billets sera vendue à ceux qui acceptent les prix les plus élevés des revendeurs. Ceci est du à l’équilibre entre l’offre et la demande, pas l’inflation.

Par contre, si la brique de fromage que vous achetiez normalement 4$ en épicerie se vend soudain 4.25$, il n’y a pas nécessairement de file avec vous dans l’allée des produits laitiers. L’épicerie en a probablement une autre palette à l’arrière. Ce n’est donc pas une offre limitée comme celle des billets de Taylor qui cause l’augmentation. Ce type d’augmentation, bien que ce ne soit pas l’unique raison possible, est typique de l’inflation. Ici ce n’est pas la rareté de l’objet ou du service acheté qui est en jeu. C’est la valeur de la monnaie.

Mais d’où vient la valeur de la monnaie ??

Le plus simplement, les dollars en circulation sont la représentation de toute la richesse de la société.

Mise en situation: supposons un pays fictif, le pays A. La somme totale de toutes les richesses du pays A est une pomme (pays très fictif) et la somme de toute la monnaie du pays est de 5 dollars. Supposons que vous êtes détenteur de ce 5$ et que vous voulez échanger vos dollars contre la pomme. Vous prévoyez faire cette transaction le lendemain en pensant obtenir un prix de 5$.

Mais surprise! Le matin de la transaction, le gouvernement du pays A émet un nouveau billet de 10 dollars. Et lorsque vous vous présentez au marchand, la personne qui a reçu le 10$ est déjà là. Vous offrez 5$ pour la pomme. L’autre personne 10$. Le marchand, voulant obtenir le maximum pour sa pomme, la vend 10$ à l’autre personne.

Qu’est-ce qui s’est passé? Pourquoi est-ce que 5$ ce n’est plus assez pour acheter la pomme? Est-ce que la pomme a changé? Non.

Ce sont les dollars qui ont changé. Ils ont perdu un peu de leur valeur.

Si l’économie n’est pas en croissance, la création de nouveaux dollars diminue la valeur de chaque dollar existant.

L’ajout de nouveaux dollars dans l’économie d’un pays aura un impact sur la valeur de chaque dollar si aucune nouvelle valeur n’est créée. La valeur d’une monnaie est donc un équilibre entre la valeur que la société produit et le nombre de dollars ou toute unité de monnaie (marks, yens, couronnes, écus, pièces d’or, etc). Il aurait donc fallu avoir une nouvelle orange pour que le prix n’augmente pas trop.

Le rôle d’une monnaie dans l’économie peut être comparé à celui du sang dans le corps humain. Les différentes parties du corps humain doivent échanger entre elles pour assurer sa survie. Le sang apporte l’oxygène au reste du corps, l’estomac la nourriture, etc. La quantité de sang dans le corps est proportionnel à la taille de celui-ci. Un bébé pourrait en avoir 250mL, un adulte 4 ou 5 litres. Un manque de sang dans le corps peut entraîner des problèmes, même chose dans le sens inverse. La quantité doit être adaptée au corps.

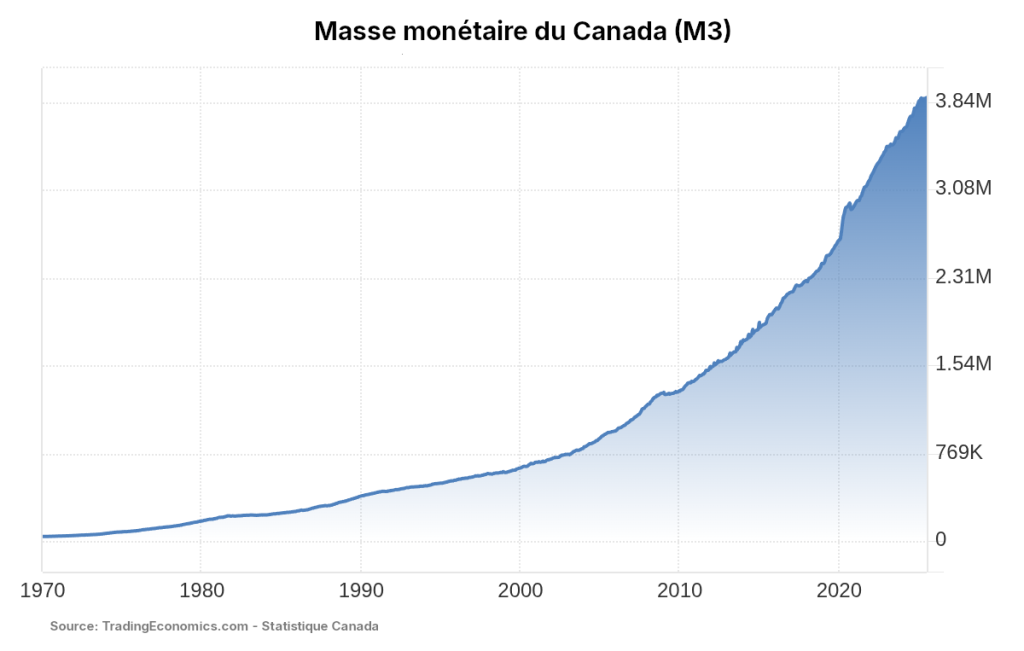

Il en va de même pour la monnaie dans une économie. C’est le rôle de la monnaie de transmettre de la valeur à toutes les personnes et entreprises. Comme le sang dans le corps humain, il ne doit pas y avoir trop de monnaie, ou trop peu, si on veut que le système fonctionne bien. Si l’économie est en croissance, parce que de la valeur a été créée, la quantité de monnaie devrait augmenter aussi, comme dans l’image ci-dessous.

Si il y a un équilibre entre la quantité de monnaie dans une économie et la taille de celle-ci, les prix pourront rester stables, toutes choses étant égales par ailleurs.

Si la croissance la masse monétaire dépasse la croissance de l’économie, un déséquilibre survient entre la richesse disponible en société et le nombre de dollars disponibles. Il se produira alors ce qui s’est produit dans l’exemple de la pomme décrit plus haut: les prix augmenteront.

Je vous réfère maintenant à l’image en en-tête. On peut y voir la progression de l’indicateur M3, qui l’ensemble de la masse monétaire au Canada. C’est un des agrégats utilisés en économie pour suivre la quantité de monnaie d’un système. On peut y voir qu’entre 2012 et 2022 la masse monétaire a doublé.

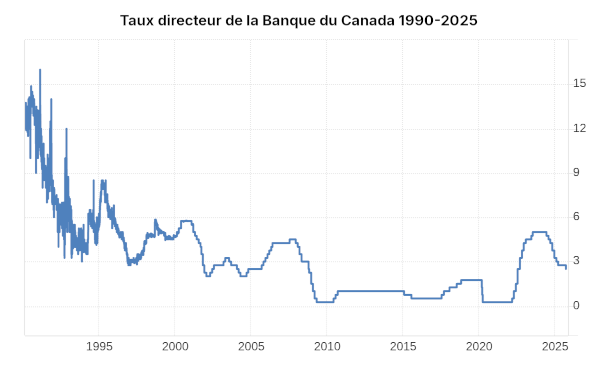

Après la crise économique de 2008-2009, la Banque du Canada fera abaissera son taux directeur à 0.25%, un plancher historique, et il faudra attendre plus de 10 ans avant de le voir passer à plus de 2%. Cette période prolongée à taux minuscules permet aux prêteurs hypothécaires d’accorder des prêts beaucoup plus gros pour un paiement équivalent. Et l’effet se fera sentir rapidement.

Comme les consommateurs ont accès à un crédit beaucoup moins dispendieux, les montants empruntés grossissent et chaque dollar de ces prêts vient s’ajouter à la masse monétaire pré-existante. Si vous regardez l’image en en-tête, cela correspond à la période où, après une légère pause due à la crise financière, la masse monétaire reprend sa croissance et doublera en 10 ans.

Ici, vous devriez me voir venir. Est-ce que la croissance de l’économie canadienne a suivi la croissance de la masse monétaire ?

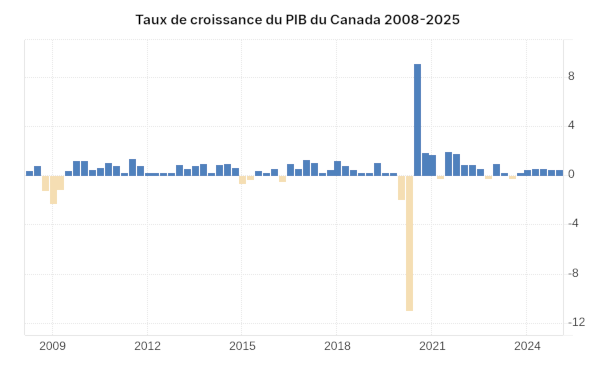

Comme vous pouvez le voir, le taux de croissance du PIB canadien a été anémique durant cette décennie. Comme la masse monétaire croît beaucoup plus vite que l’économie canadienne, le dollar canadien perd beaucoup de valeur et il faut donc plus de dollars pour acheter le même item.

Même si d’autres facteurs peuvent contribuer aux hausses de prix que nous connaissons présentement, l’inflation due à l’érosion de la valeur du dollar en est la cause principale. Généralement, la hausse des prix est un phénomène à retardement. Plusieurs années peuvent s’écouler avant qu’un déséquilibre monétaire ait un effet sur les prix dans les commerces. Ceci est dû au fait que l’argent est créé dans l’économie à certains endroits précis (les prêts hypothécaires par exemple) et l’effet se répand avec un délai qui rappelle celui des ondes sur un lac. Mais éventuellement…

L’ajout de dollars dans le système, ou création monétaire, est ce qui explique les hausses de prix importantes ces dernières années. Et comme décrit plus haut, le délai dans l’apparition des effets fait en sorte que les hausses les plus importantes sont à venir étant donné les déficits énormes que le Canada aura à financer avec des prêts et donc… plus de création monétaire.

Étant donné l’état actuel des finances des Canadiens, ces hausses futures sont à craindre. Les organismes de charité au Canada et les banques alimentaires sont de plus en plus sollicités et ont plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme. Même si le revenu disponible des Canadiens est en croissance, celle des prix leur est supérieure.

- Travailler à temps plein à Calgary ne met pas à l’abri de la précarité

- L’insécurité alimentaire augmente au Canada, même au-dessus du seuil de pauvreté

- Insécurité alimentaire: une autre ville de l’Est ontarien déclare une situation d’urgence

Et cela se reflète directement sur le niveau de vie des Canadiens. On ne compte plus les publications en ligne où les clients des épiceries prennent en photo des prix qu’ils trouvent absurdement élevés et qui rendent carrément certaines denrées alimentaires hors de prix. La ville de Kingston en Ontario a déclaré l’état d’urgence en début d’année 2025 parce que l’insécurité alimentaire y touche un ménage sur trois. La responsable est émotive lorsqu’elle relate avoir acheté sa première chaise haute, maintenant nécessaire pour la clientèle qu’elle reçoit.

Évidemment, il n’y a pas que l’alimentation qui reflète une inflation galopante. Le prix du logement au Canada est en hausse dans toutes les catégories et cela touche autant les prpriétaires que les locataires. Le marché de l’immobilier est au coeur de ce sujet car les hypothèques contractées pour l’achat de propriétés comptent pour une bonne part de la création monétaire car les montants sont élevés et pratiquement tous les acheteurs y ont recours.

L’impact de l’inflation se fait donc sentir dans ces deux postes de dépenses importants pour la plupart des foyers mais ce sont tous les prix qui sont affectés. Au fur et à mesure que ceux-ci grimperont, qu’arrivera-t-il des Canadiens dont les revenus ne suivent pas la cadence? C’est un sujet peu mentionné au Québec dans les médias traditionnels mais on trouve sur les réseaux sociaux de plus en plus de témoignages de personnes complètement désemparées devant ce qu’est devenue leur vie et lancent un cri d’alarme.

La situation est telle que de plus en plus de personnes songent à quitter le pays car le niveau de vie qu’ils ont connu durant la majeure partie de leur vie n’est plus possible. Donc l’attrait du Canada a diminué non seulement pour les immigrants mais aussi pour les personnes nées au Canada. Comme ce phénomène ne fera que prendre de l’ampleur avec l’énorme déficit fédéral annoncé pour 2025 qui indique que l’expansion monétaire au Canada ne fait que débuter. Pour en revenir à la courbe de la masse monétaire M2, on peut voir qu’on entre en fait dans la portion palette de hockey d’une courbe exponentielle. Le dollar canadien subira-t-il le même sort que le dollar du Zimbabwe? Qu’arrivera-t-il aux épargants et aux personnes n’ayant plus la force de travailler?